宅建試験の合格を目指す皆さん、こんにちは。

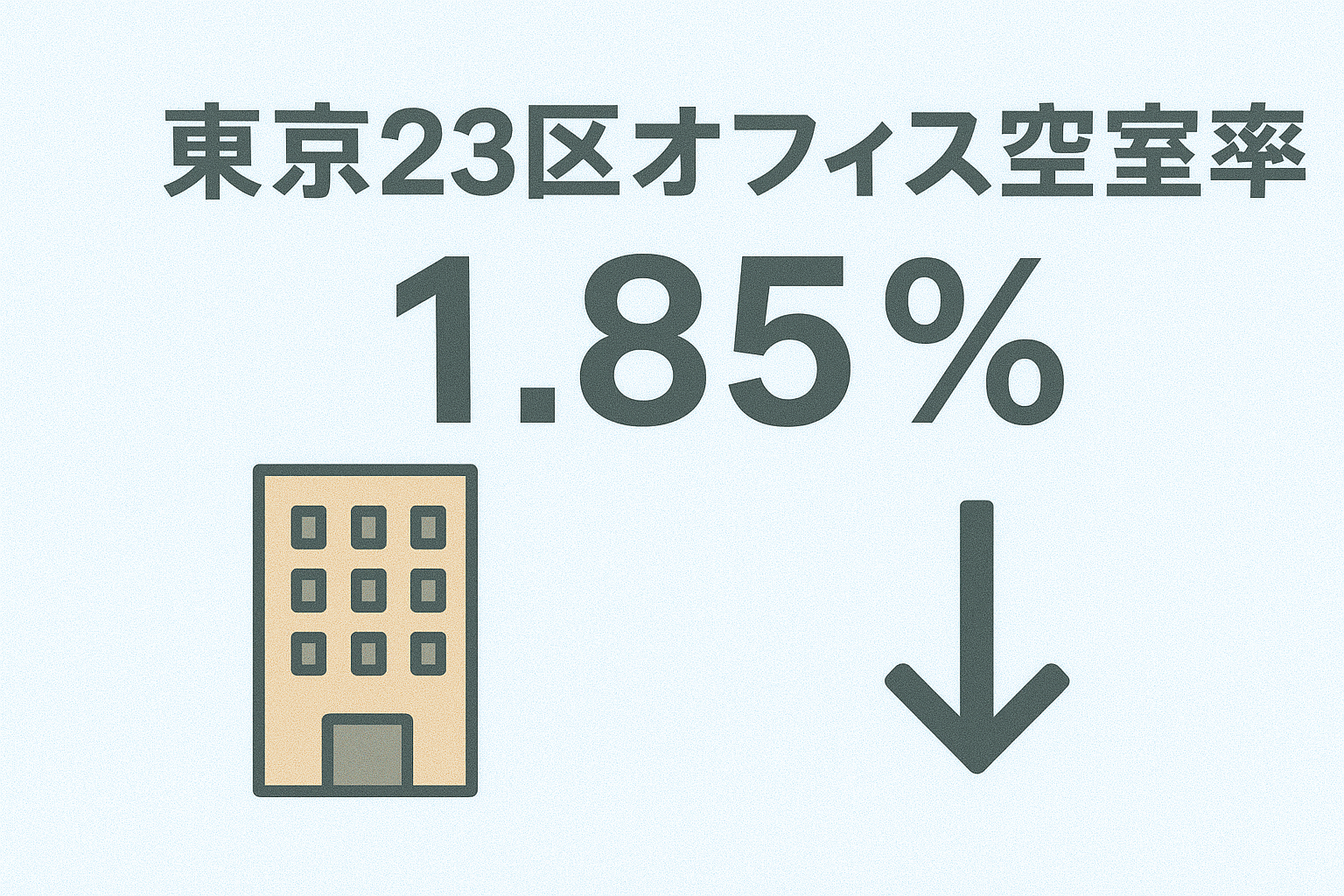

試験本番まで残りわずかとなりましたが、今回は不動産市場の「今」を映し出す、非常に重要なデータについて解説します。昨日10月3日、ザイマックス不動産総合研究所が発表した9月のオフィス市場調査によると、東京23区のオフィス空室率は1.85%という極めて低い水準まで低下しました。しかし、この数字の裏では、「都心」と「周辺」で全く異なる状況が進行しています。この「二極化」こそ、現在の事業用不動産市場を読み解く鍵です。

空室率1%台が示す「貸し手市場」の現実

まず、「空室率1.85%」という数字が持つ意味を理解しましょう。一般的に、オフィス市場の自然空室率(健全な市場での適正な空室率)は4~5%程度とされています。1%台というのは、空き物件が極端に少ない「超・貸し手市場」であることを意味します。

この状況では、テナント(借りたい企業)は物件の選択肢がほとんどなく、オーナー(貸主)は賃料の交渉などで非常に有利な立場に立ちます。実際に、都心部のオフィス賃料は上昇を続けており、企業の物件探しはますます困難になっています。

鮮明になる「都心5区」と「周辺18区」の二極化

今回の調査で最も重要なポイントは、この品薄状況が23区全体で均一に起きているわけではない、という点です。データを見ると、市場の二極化が鮮明に見て取れます。

- 都心5区(千代田、中央、港、新宿、渋谷):空室率は1.42%とさらに低く、しかも低下傾向が続いています。特に千代田区は0.89%と、もはや「空きがない」に等しい状況です。

- 周辺18区:空室率は3.18%と、都心5区の2倍以上あり、しかもこちらは上昇傾向にあります。

つまり、23区全体の空室率の低下は、もっぱら「都心5区」の圧倒的な需要の強さが牽引しており、周辺エリアではむしろ空室が少し増えている、という正反対の現象が起きているのです。

なぜ企業は「都心」を目指すのか

では、なぜこれほどまでに企業の需要は「都心5区」に集中しているのでしょうか。その最大の理由は、「人材獲得競争」です。

コロナ禍を経て、多くの企業がオフィスに出社する意義を再定義しました。その結果、単なる作業場所ではなく、社員同士のコミュニケーションを促進し、企業文化を醸成する重要な拠点として、オフィスの価値が見直されています。

人手不足が深刻化する中、交通の便が良く、魅力的で質の高い都心のオフィスを構えることは、優秀な人材を惹きつけ、つなぎとめるための「戦略的投資」と見なされているのです。このため、企業は賃料が高くても、都心の一等地を目指す動きを強めています。

大規模ビルと中小規模ビルの異なる動き

少し専門的になりますが、ビルの規模別に見ても面白い傾向が見られます。延床面積5,000坪以上の大規模ビルでは空室率がわずかに上昇したのに対し、中小規模ビルでは低下しました。これは、大規模ビルで大型の移転などがあると数字が動きやすい一方、中小規模の空室は着実に埋まっていることを示しており、オフィス需要の裾野が広いことをうかがわせます。

宅建士が知るべき事業用不動産の「エリア分析」

宅建試験では居住用不動産の比重が大きいですが、宅建士の活躍の場は、オフィスや店舗といった「事業用不動産」の世界にも大きく広がっています。

今回のニュースから学ぶべきは、事業用不動産の仲介において「エリア分析」がいかに重要か、という点です。単に「東京のオフィス市場は好調です」と説明するだけでは、プロフェッショナルとは言えません。「都心5区では貸し手市場が続いていますが、お客様の業種やご予算なら、少しエリアを広げた周辺区で好条件の物件を探す戦略も考えられます」といった、二極化の構造を理解した上での具体的な提案ができてこそ、顧客からの信頼を得ることができます。

試験で学ぶ知識を土台に、こうしたリアルな市場動向を読み解く力を養うこと。それが、合格の先にある実務で活躍するための鍵となるのです。